AUTISME

une condition qui peut s'améliorer tout au long de la vie

AUTISME

une condition qui peut s'améliorer tout au long de la vie

HÉPATITES VIRALES

« la meilleure stratégie contre l'hépatite B reste la vaccination »

Apprenons à vivre avec l'autisme, pour mieux vivre en société

Apprenons à vivre avec l'autisme, pour mieux vivre en société

L’autisme reste encore méconnu du grand public, parfois des personnes autistes elles-mêmes. Une situation plaçant ces dernières face à de nombreuses difficultés d’inclusion dans notre société. Au centre iMind, le centre d’excellence autisme et troubles du neuro-développement, scientifiques, cliniciens et patients travaillent ensemble à améliorer les conditions de vie des personnes autistes. Une prise en charge mettant d’abord en lumière leurs forces et tout ce qu’apporte leur perception atypique du monde.

Par Matthieu Martin. Publié le 15/04/2023

« Je ne suis pas autiste, je vois bien les difficultés ». « Je passe pour une autiste avec mes lubies ». Des petites phrases qui n’ont l’air de rien, mais qui sont révélatrices de la perception que nous avons encore des personnes avec un trouble du spectre de l’autisme. Longtemps l’autisme a été associé – et continue de l’être – à des représentations négatives, notamment en raison des handicaps parfois lourds qu’ils peuvent conférer. Aujourd’hui, grâce aux cliniciens qui accompagnent ces personnes et aux avancées de la recherche, l’autisme se redéfinit et redéfinit ce que l’on considère comme la norme en société, avec comme horizon l’espoir d’une meilleure inclusion des personnes avec un trouble du spectre de l’autisme dans nos sociétés.

L’autisme, une condition humaine

On l’oublie souvent, mais l’autisme est un spectre. Un état qui s’inscrit sur un continuum allant du normal au pathologique. « Ce n’est pas une maladie, mais une condition », affirme Caroline Demily, Professeure de psychiatrie (Lyon 1/Vinatier). Touchant environ 1% de la population, les troubles du spectre de l’autisme se manifestent par des troubles de la communication, des troubles de la sociabilisation, des intérêts restreints et des stéréotypies – la répétition de gestes, de paroles, de comportements. C’est l’association de ces différents signes cliniques, présents dans différents lieux et observés par différentes personnes qui conduit à poser un diagnostic clinique. Avoir des difficultés à s’exprimer, avoir des intérêts restreints pour les animaux, pour la peinture ou les monuments aux morts… On peut toutes et tous avoir une particularité qui apparaît comme un symptôme de l’autisme. Mais un symptôme seul ne suffit pas à définir un diagnostic de l’autisme. En revanche, ces marqueurs s’expriment à des niveaux différents, ce qui conduit les scientifiques à dire qu’il y a autant de formes d’autisme, et ainsi différentes façons de vivre et de considérer l’autisme.

« Certaines personnes ne se sentent pas malades ou handicapées par cette condition, d’autres vont même revendiquer cette différence et disent ouvertement je suis autiste. À l’inverse, d’autres prennent contact avec nous car elles reconnaissent leur autisme comme un handicap qui affecte leur fonctionnement en société »

Ainsi témoigne Sandrine Sonié, médecin et directrice du centre ressources autisme de Lyon. C’est ce que recouvre cette condition des personnes avec un trouble du spectre de l’autisme. On ne parle donc pas de maladie au sens où il n’y a pas un dysfonctionnement du cerveau, on parle plutôt de développement neuro-atypique.

Il est connu que les personnes avec un trouble du spectre de l’autisme ont des difficultés à identifier les émotions. Pourtant, lorsqu’on s’intéresse à leur cerveau, celui-ci ne présente pas de dysfonctionnement. Une hypothèse étudiée par les neuroscientifiques est que cette difficulté à lire les émotions serait liée à une aire cérébrale impliquée dans l’identification, le fusil de Von Fass. Or, « lorsqu’on demande à des personnes autistes d’effectuer des tâches très précises, comme dire si le visage qui apparaît est un homme ou une femme, on constate que cette région fonctionne très bien », explique Guillaume Lio, ingénieur de recherche à l’Institut des sciences cognitives. Les participants autistes se montrent même légèrement plus performants que des personnes neuro-typiques ajoute-t-il. En revanche, ces derniers vont avoir tendance en parallèle à activer d’autres aires cérébrales, liées par exemple à la cognition sociale. En regardant un visage, on ne peut s’empêcher de penser : « ce visage me plaît-il. La personne a l’air sympathique ». Les personnes TSA ne le feront pas. « Cela ne veut pas dire que les aires de la cognition sociale ne fonctionnent pas chez eux, simplement leur cerveau fonctionne différemment » pointe-t-il.

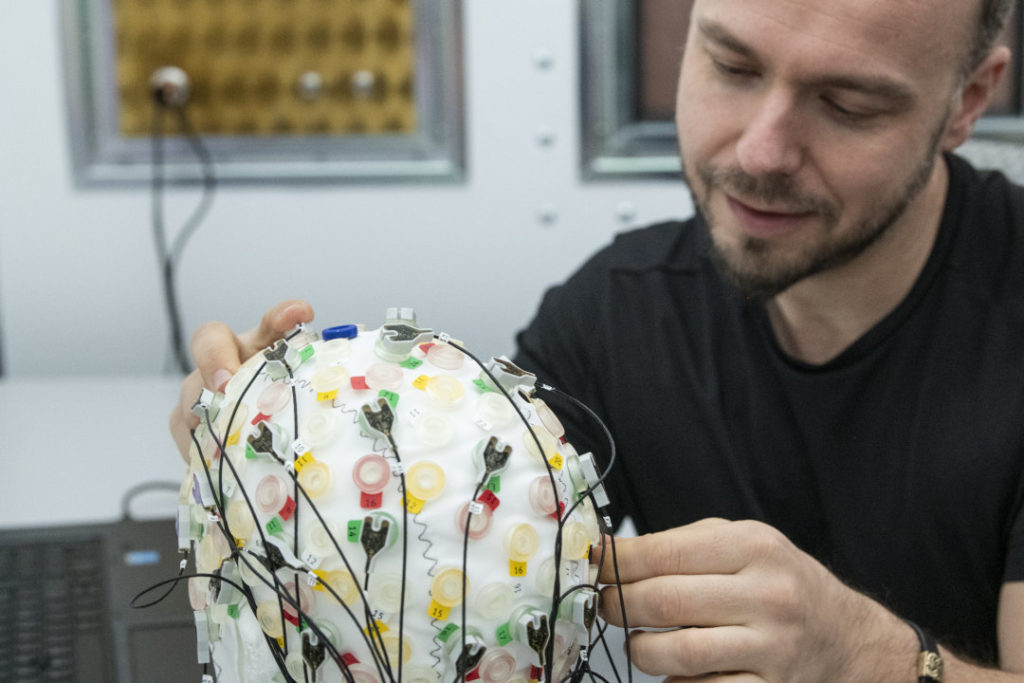

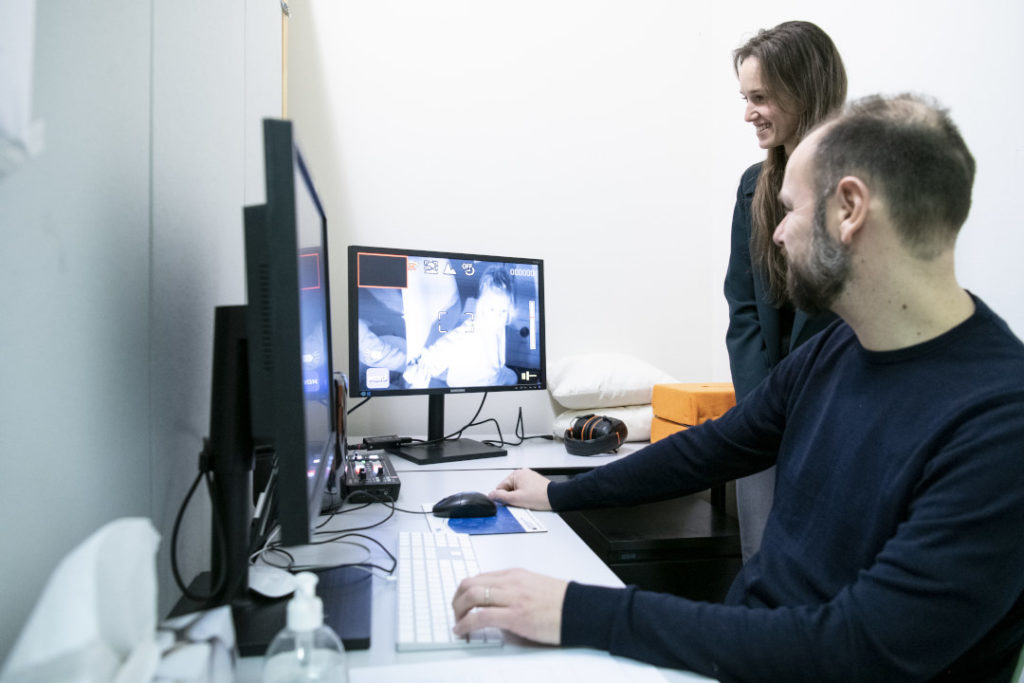

L’électroencéphalographie (EEG) est une méthode d’exploration cérébrale qui mesure l’activité électrique. Si sa résolution spatiale n’est pas très bonne – comparée par exemple à l’IRM -, sa résolution temporelle est beaucoup plus importante. Couplée à des techniques avancées du traitement du signal, l’EEG permet de localiser et étudier très précisément l’activité du cerveau au cours de tâches diverses.

Dans une tâche de reconnaissance des visages, l’EEG permet par exemple de visualiser l’activation du sillon temporal supérieur, qui survient environ 230 millisecondes après l’apparition du visage.

Un développement neuro-atypique

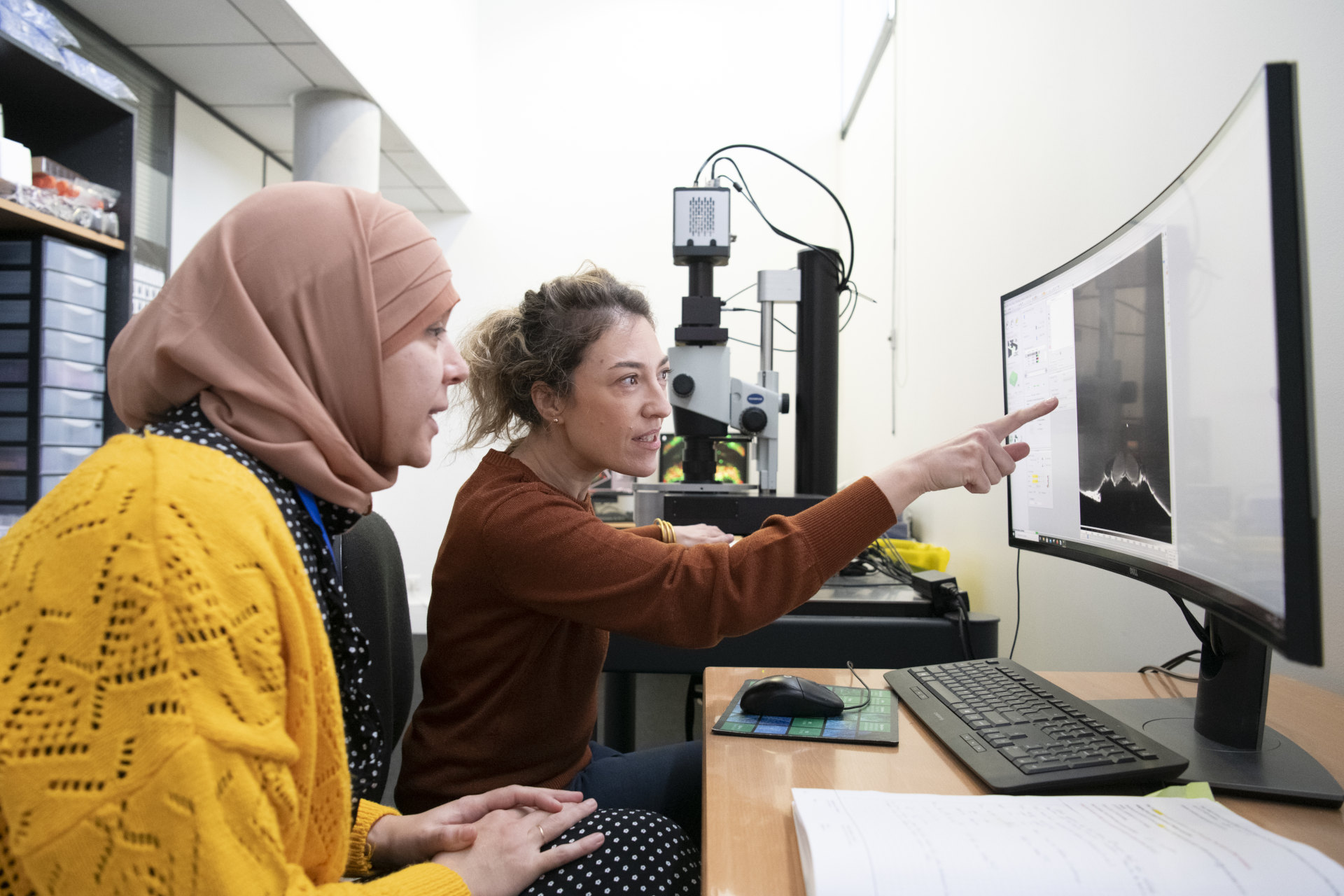

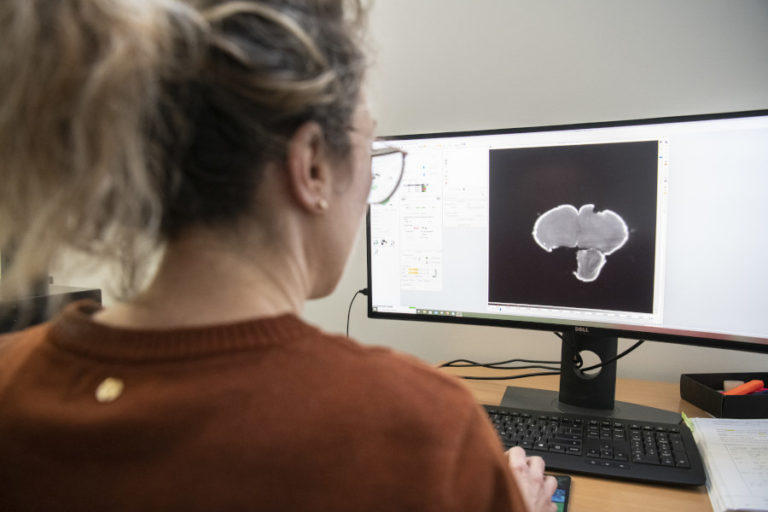

Les origines de l’autisme restent encore difficiles à cerner, même si les scientifiques commencent à en cerner le poids génétique et l’influence de l’environnement. Cependant, les recherches actuelles tendent à montrer que ce développement neuro-atypique interviendrait très tôt, dès les premiers mois après la naissance. Pour identifier ces phases clés du développement, Amélie Soumier, chercheuse CNRS à l’ISC, s’intéresse à deux hormones : l’ocytocine et la vasopressine. La première est connue pour son implication dans le comportement social. Elle favorise les échanges sociaux, la capacité à lire les émotions, à faire preuve d’empathie. Son lien avec d’autres systèmes hormonaux comme la dopamine ou la sérotonine en font une sorte de chef d’orchestre, dont les fonctions basiques se retrouvent aussi bien chez l’homme que chez la souris ou le poisson zèbre. La vasopressine, traditionnellement associée à des comportements d’agressivité est en fait très liée à l’ocytocine. Leurs effets sont complémentaires. Avec Marie Habart, doctorante à Lyon 1, les deux chercheuses étudient ces deux hormones comme un seul système, et observent comment l’une interagit avec les récepteurs de l’autre. En particulier dans les premiers stades du développement.

« On sait qu’au cours du développement, il y a des périodes sensibles où peut apparaitre un développement neuro-atypique » (Amélie Soumier)

À l’Institut des Sciences Cognitives, des chercheurs ont montré que le réseau d’ocytocine se met en place pendant la grossesse, mais continue de se développer sur une période de temps ciblée après la naissance. Il y alors a un changement d’activité des cellules, qui commencent à réguler leur activité et s’inhiber. Les scientifiques font l’hypothèse qu’une modification de ce réseau d’ocytocine durant cette période clé, aboutissant à une production d’ocytocine atypique, pourrait favoriser le développement d’un trouble du spectre de l’autisme.

Mais la distinction entre développement neuro-typique et neuro-atypique n’est pas si claire. Les expériences de la chercheuse chez la souris révèlent un développement neuro-atypique caractéristique de chaque individu. Des observations qui viennent là encore renforcer qu’il existe autant de formes d’autisme que de personnes autistes. D’un point de vue thérapeutique, l’enjeu est important : aller vers des traitements thérapeutiques et une prise en charge davantage ciblés.

Traiter les facteurs de co-morbidité de l’autisme

Si l’autisme n’est pas considéré comme une maladie, la prise en charge n’en demeure pas moins nécessaire dans certains cas. Car l’autisme peut s’accompagner de co-morbidité, rappelle Caroline Demily, Professeure de psychiatrie (Lyon 1/Vinatier) et responsable du Centre iMind avec Angela Sirigu. Lorsqu’elles n’ont pas eu la chance d’évoluer dans un environnement favorable, des personnes autistes font face à de sévères limitations de leur fonctionnement. Par exemple des difficultés relationnelles, ou à communiquer qui peuvent amener à l’isolement ; des difficultés à l’inclusion, dès l’école, sources d’anxiété pour les enfants. Les adultes ayant échappé au diagnostic durant leur jeunesse ont bien souvent développé des stratégies de camouflage, afin de pallier leurs troubles et s’adapter à leur vie sociale, professionnelle, familiale. Un investissement couteux sur le plan émotionnel, qui débouche parfois sur un épuisement psychique, et peu entraîner des formes de dépression, un burn out. Une grande fatigabilité est d’ailleurs souvent un symptôme amenant des adules au diagnostic de l’autisme.

« La palette des psychotropes est assez limitée actuellement. La psychiatrie souffre d’un pauvre renouvellement de ses médicaments » (Caroline Demily)

Les traitements thérapeutiques sont justement destinés à limiter les risques de co-morbidités liés à l’autisme et atténuer les souffrances résultant d’une condition en inadéquation avec l’environnement. Or, la palette des psychotropes est assez limitée actuellement, point Caroline Demily. La psychiatrie souffre d’un pauvre renouvellement de ses médicaments. La conséquence : des médicaments peu efficaces chez de nombreux patients et des effets secondaires importants.

Les recherches sur l’ocytocine pourraient notamment ouvrir la voie à une nouvelle génération de médicaments. Chez l’enfant, il peut s’agir par exemple de diminuer son anxiété en contexte social. Les recherches menées à l’Institut des sciences cognitives sur l’ocytocine vont aussi dans ce sens. « Le développement des cellules sensibles à l’ocytocine est très dépendant des individus, ce qui pourrait expliquer qu’un certain nombre de patients ne répondent pas aux traitements traditionnellement utilisés », avance Amélie Soumier.

Les enfants autistes éprouvent plus de difficultés que les enfants neurotypiques à affronter le monde qui les entoure au quotidien. leur perception atypique de leur environnement les expose à davantage de stress. Ces situations de stress chez les enfants autiste ont des conséquences sur leur comportement, leurs sociabilité. Leurs capacités de communication et d’apprentissage s’en trouvent également perturbées.

Le stress peut notamment déclencher des crises de colère intense. Souvent assimilées à des caprices, elles résultent souvent d’une accumulation de stress et de frustration impossible à exprimer autrement. Ces situations peuvent amener l’enfant à s’isoler, pleurer, crier, faire preuve d’agressivité, voire s’automutiler.

Le diagnostic, enjeu de santé pour les personnes autistes

Plus ces souffrances seront prises en charge tôt, plus l’enfant pourra développer des stratégies pour pallier ses difficultés de communication, de sociabilisation et d’inclusion. Si l’on semble comprendre que les troubles du spectre de l’autisme pourraient se développer dès les premiers mois de la vie, le diagnostic n’intervient actuellement pas avant 18 mois. De plus, les enfants diagnostiqués à cet âge présentent généralement des troubles forts, comme des retards de langage importants, renvoyant à un diagnostic plus tardif les enfants avec des troubles plus légers. Par ailleurs, l’autisme s’accompagne parfois d’autres troubles du neuro-développement (TDAH, TDI, troubles dys), rendant le diagnostic à la fois plus difficile et nécessaire.« Le cœur de l’autisme reste de grandes difficultés à comprendre la communication sociale et la réciprocité émotionnelle, ce qui peut s’exprimer de bien des façons selon l’âge de la vie. Ces marqueurs sont subtils et ne se voient pas forcément au premier abord », souligne Sandrine Sonié. De fait, « la plupart des diagnostics standardisés reposent sur des tâches verbales », abonde Liuba Papeo, chercheuse CNRS à l’ISC. Ses recherches visent justement à développer des outils pré-diagnostiques de l’autisme reposant sur des tests visuels. Des tests utilisables chez les enfants dès cinq mois. « Nos travaux aux baby-lab s’appuient sur l’hypothèse – étayée par la littérature scientifique – que les enfants autistes auraient une perception visuelle légèrement différente », explique Jean-Michel Hochmann, chercheur CNRS à l’ISC. Une perception qu’il est possible de mesurer à l’aide par exemple de l’oculométrie et d’expériences standardisées que les deux chercheurs mènent au Baby-lab de Lyon. Ce genre d’outils pourrait à terme permettre de lier des mesures précises basées sur le mouvement des yeux avec des traits caractéristiques de l’autisme. « L’objectif est ainsi d’aller, à long terme, vers des outils permettant d’orienter plus tôt vers un diagnostic de l’autisme », résume Liuba Papeo.

Comment diagnostique-t-on l’autisme ?

Lorsque du diagnostic de l’autisme par un spécialiste, ce dernier s’appuiera s’appuie aujourd’hui sur deux manuels. Le « manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, et des troubles psychiatriques » (DSM-5), édité par la société américaine de psychiatrie, et la Classification internationale statistique des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10), édité par l’organisation mondiale de la santé. En France, le DSM-5 est utilisé, mais les deux manuels font aujourd’hui consensus au sein de la communauté scientifique internationale. Le diagnostic évalue les troubles du spectre de l’autisme en précisant trois niveaux de sévérité qui définissent le soutien à la personne (soutien, soutien important, soutien très important). Le diagnostic peut-être posé par un médecin généraliste à la demande des personnes, ou de la famille. Ce dernier peut au besoin orienter vers un médecin spécialisé. Les Centres de ressources autisme sont habilités à poser un diagnostic de niveau 3, pour les personnes ayant des troubles sévères du spectre de l’autisme.

Une nouvelle approche de la prise en charge pour plus d’inclusion des personnes autistes ?

Aujourd’hui, il y a un retard important sur le diagnostic de l’autisme, en particulier chez l’adulte. En revanche, l’idée n’est pas d’aller vers une sur-diagnostication, rappelle Caroline Demily. La prise en charge doit s’adapter aux besoins des personnes, pour traiter par exemple une maladie psychiatrique associée, aider des personnes avec un trouble intellectuel important ou souffrant de ne pas trouver leur place en société – à l’école, au travail, dans la parentalité. « L’autisme est une condition, mais cela ne signifie pas que l’on ne peut pas améliorer sa qualité de vie et se sentir mieux. Cette condition ne doit pas figer les possibilités thérapeutiques », ajoute cette psychologue clinicienne.

Au centre iMind, l’approche pluri-professionnelle est privilégiée, en incluant neuropsychiatres, psychomotriciens, ergothérapeutes… mais aussi l’environnement proche et la famille. Le handicap n’est pas seulement du côté de la personne : il est généré aussi par un environnement qui ne s’adapte pas aux personnes. « Nous avons besoin de ce triptyque personne – environnement – famille pour aider les autistes à s’intégrer dans leur environnement et également amener l’environnement à prendre en compte les spécificités des personnes autistes » soutient Caroline Demily.

De plus en plus, la médecine a d’ailleurs recourt aux pairs-aidants. Des individus eux-mêmes autistes, confrontés aux difficultés d’inclusion dans notre société, dont le partage d’expérience se révèle précieux. Un changement de paradigme complet, quand la médecine a traditionnellement été très descendante et paternaliste. Placer le patient au centre du dispositif, s’appuyer sur son expertise. Un discours parfois difficile à entendre en France, mais qui porte vraiment ses fruits, témoigne Caroline Demily. Une démarche qui fait toute la particularité du Centre iMind, où le patient devient ainsi un pilier incontournable du soin.

Aller ainsi à la rencontre des autistes, comprendre leurs particularités, c’est aussi nous faire sortir de nos comportements stéréotypés. Revoir notre façon de penser et pas seulement renvoyer à la condition de neuro-atypique des personnes autistes. « La recherche s’intéresse souvent à ce qui ne fonctionne pas chez les autistes pour comprendre le fonctionnement de notre cerveau, et assez peu à ce qu’ils sont capables de faire », avance Guillaume Lio. Or, force est de constater qu’en dehors du cadre clinique, nos sociétés favorisent peu les espaces de rencontres avec les personnes autistes. L’environnement urbain s’adapte peu à leur condition, témoin d’un mode de pensée rigide, basé sur l’idée que « mon fonctionnement est la norme », et que les autres doivent s’adapter à mon mode de fonctionnement. À ce titre, la recherche sur l’autisme permet de redéfinir ce que l’on considère comme la norme. Ainsi, mettre davantage en avant les capacités, les compétences des personnes autistes, d’abord aux yeux des premiers concernés mais aussi à ceux des autres, constitue une voie vers plus d’inclusion. Une façon d’amener notre société à s’adapter aux personnes autistes, mais surtout à changer de regard sur l’autisme pour voir ce qu’elles apportent à la société. Ainsi que l’écrit l’écrivaine Françoise Lefèvre : « j’apprendrai ton langage. J’entrerai dans ton silence ».

légendes : (1-2) Repas à quatre mains avec Léo. (3) Espace commun et partagé par les personnes autistes et le personnel soignant. (4) Séance de gymnastique pour Mélodie en activité physique adaptée. (5) Alexandre et Josette dans l’espace commun. (6) Dessin de Tristan. (7) Séance de récréation avec massage.

Crédits photographie – © Éric le Roux / Direction de la communication de Lyon 1 / Vinatier- Centre iMind

Ressources

Sciences en récits – Podcast #6 : « Autisme : nouveaux regards »

Centre iMind, Centre d’excellence autisme et troubles du neuro-développement

Centre de Ressources Autisme Rhône-Alpes, visiter le site Web

SESSAD (Service d’Éducation Spéciale et de Soins A Domicile) de Lyon