Tous les articles

Quelles sciences à l’ère de l’anthropocène ?

A l’ère de « l’anthropocène », des scientifiques veulent repenser leurs façons de faire de la recherche. Quelles pistes pour une science plus verte ?

⏱ lecture : 6 – 7 min

A l’ère de l’anthropocène, les scientifiques semblent de plus en plus confrontés à un dilemme faustien. Acquérir de nouvelles connaissances aide à mieux comprendre la crise environnementale actuelle, au prix d’une contribution conséquente à cette même crise. Au même titre que d’autres activités dans nos sociétés, la recherche impacte notre environnement. Cette empreinte peut paraître relativement faible comparée à d’autres activités. Néanmoins, de nombreux scientifiques s’interrogent : « une recherche qui ne s’applique pas à elle-même des règles pour d’abord œuvrer à préserver le vivant et l’habitabilité de la Terre a-t-elle encore un sens ? » [1].

Entre compétences scientifiques et aspirations environnementales

Face aux alertes des scientifiques et organisations internationales comme le GIEC, les institutions scientifiques ont pris conscience de l’urgence climatique. Pour autant, le contexte international de la recherche ne favorise pas une remise en question de leurs façons de fonctionner précise Eric Tannier, chercheur à l’Inria et membre du Laboratoire LBBE. « Les institutions scientifiques sont engagées dans des logiques parfois orthogonales à l’écologie, avec des objectifs de production, de compétitions internationales. Renoncer seul à ces logiques, c’est prendre le risque d’être distancé sans peser sur le processus. Y renoncer collectivement, c’est d’autant plus difficile que la direction à prendre reste très discutée » explique ce chercheur engagé dans des collectifs de chercheurs et laboratoires pour une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux.

D’un autre côté, certains laboratoires sont historiquement associés à des domaines très spécialisés de connaissances. Dans ce contexte, faire correspondre des compétences scientifiques avec des aspirations environnementales grandissantes n’est pas simple. Sur ce point, les chercheur·e·s et les enseignant·e·s « ne trouvent pas toujours les interlocuteurs pour partager ces problèmes et ces préoccupations » confie Eric Tannier, coorganisateur d’un événement lors de la semaine de l’anthropocène [2].

Devant ce constat, quelle peut être la réaction d’une communauté de recherche académique, avec ses moyens ? Des scientifiques proposent d’explorer trois pistes de réflexion. Repenser le fonctionnement de la recherche, les axes de recherche et développer des sciences « impliquées ».

Le fonctionnement de la recherche : repenser les usages ?

En première ligne des usages dans la recherche : les congrès scientifiques. Ils représentent en effet une large part du bilan carbone des laboratoires de recherche. Se limiter à cette mesure climatique comme seul enjeu environnemental serait réducteur. Néanmoins, cette pratique éclaire des représentations encore ancrées au sein de la communauté scientifique qu’il convient de questionner.

Certaines injonctions à la performance, à la visibilité restent fortes précise Nicolas Fieulaine, maître de conférence en psychologie sociale. Le besoin de reconnaissance au sein d’une communauté scientifique s’adosse alors à certaines pratiques. Les congrès internationaux en font partie, favorisés par la spécialisation des domaines, l’internationalisation de la recherche. Y Renoncer, est-ce freiner l’envol de sa carrière scientifique ? Une injonction à remettre en perspective selon Eric Tannier. « 60% de l’empreinte carbone issue des trajets en avion est émise par 10% des chercheur·e·s, et surtout par les plus âgés » explique-t-il [3]. La dépendance entre reconnaissance et voyages n’est donc pas si évidente. De même, ceux qui voyagent sont loin d’être représentatifs de toute la communauté scientifique.

A l’image de la communication scientifique, des scientifique exhortent à repenser l’ensemble de pratiques individuelles dans la recherche. L’utilisation d’ordinateurs, de serveurs de calculs, de matériels de laboratoires spécialisés ; les pratiques de téléchargements de publications en ligne ; les déplacements ou encore l’alimentation,… « Le fonctionnement de la recherche impacte notre environnement au même titre que d’autres activités dans nos sociétés » poursuit Eric Tannier.

Des collectifs de chercheur·e·s comme Labos1.5 ont proposé d’organiser la mesure des empreintes environnementales des structures de recherche. Ils mènent aussi des réflexions sur l’émergence de nouveaux modes de travail. A ce titre, Nicolas Fieulaine souligne le rôle des institutions : « les environnements de travail peuvent aussi nous aider à avoir à l’esprit ces enjeux… et nous inciter à changer nos pratiques » [4].

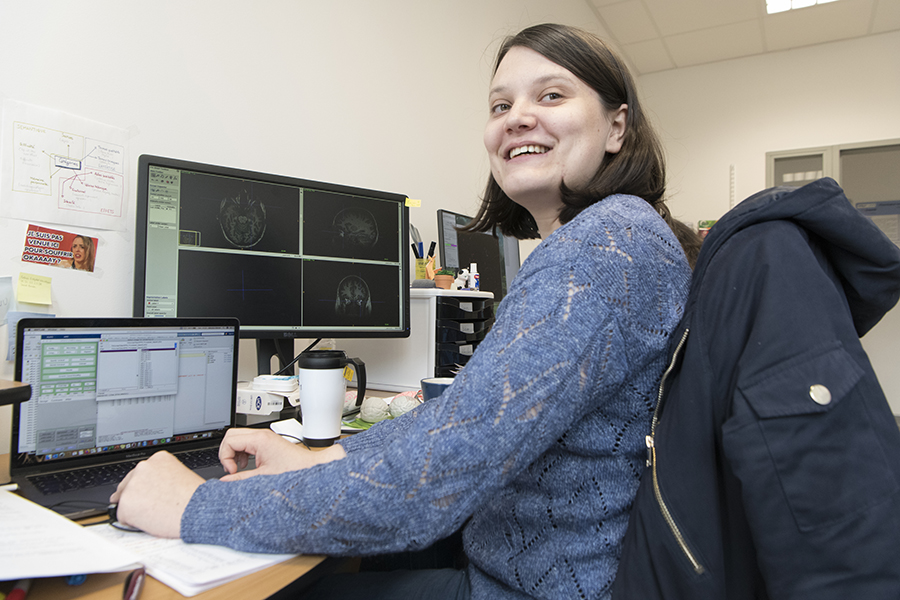

Portrait MT180 (2021) – Marylou

Marylou est doctorante au CRNL en 3e année de thèse. Par une approche entre neurosciences et philosophie, elle étudie les différences inter individuelles dans l’expérience olfactive.

Portrait MT180 (2021) – Sihem

Sihem est en 3e année de thèse à la plateforme LMA de l’IP2I. Elle travaille sur la Caractérisation des défauts ponctuels des miroirs hautes performances pour les détecteurs d’ondes gravitationnelles.

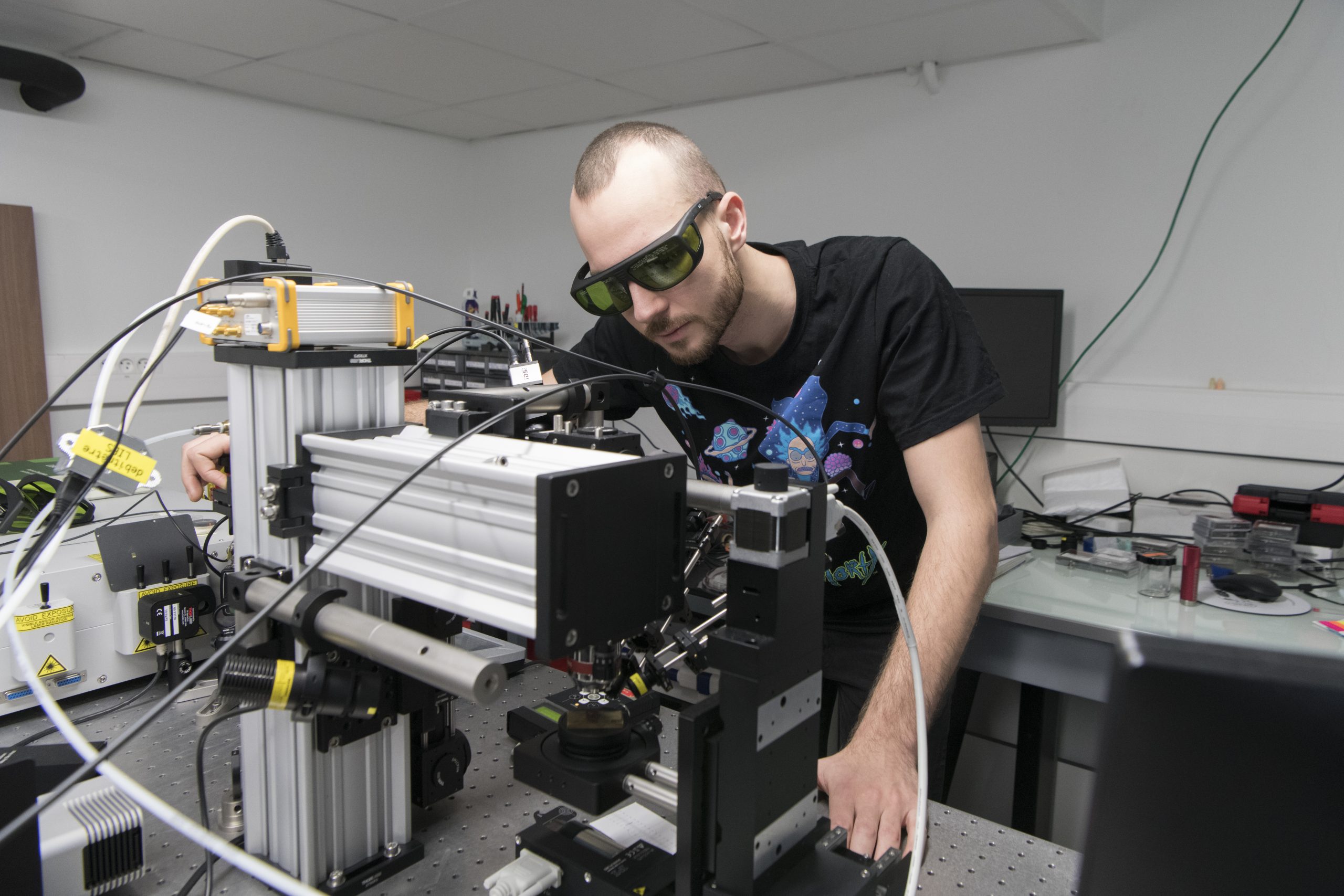

Portraits MT180 (2021) – Arsène

Arsène Chemin est en 3e année de thèse à l’ILM. Il étudie les phénomènes de Nucléation de Nanoparticules dans de Plasmas Générés par Ablation Laser

Portrait MT180 (2021) – Kilian

Kilian Caillaud est en 3e année de thèse au laboratoire IMP. Il travaille sur la synthèse et caractérisation de polymères dynamiques glycosylés à effet antibactérien

Portrait MT180 (2020) – Camille

Camille, en 3e année de thèse au CRCL, travaille sur le cancer du poumon. Elle étudie les mécanismes moléculaires de la tolérance aux inhibiteurs de tyrosine kinase chez les patients présentant un adénocarcinome pulmonaire.

Portrait MT180 (2020) – Marianne

Marianne est en 4e année de thèse au CIRI. Elle étudie la “dépendance de la réplication virale à la glycolyse cellulaire” sur le virus de la dengue.

Décloisonner les sciences en milieu carcéral

Retour d’expérience d’Arnaud Poittevin, doctorant à l’Institut des Nanotechnologies de Lyon, qui a animé son premier atelier scientifique à la maison d’arrêt de Valence. Une première expérience de médiation scientifique originale réalisée avec l’association Egalité des sciences.

« Parler de sciences avec des publics dont nous parlons peu », c’est l’action qu’a réalisée Arnaud Poittevin avec Égalité des sciences. Cette association grenobloise organise depuis plusieurs années des ateliers de médiation scientifique en milieu carcéral. En thèse à l’INL depuis seulement quelques mois, il découvre leurs actions réalisées en partenariat avec le CNRS lors de la réunion de début d’année de l’institut. Il se rappelle avoir rapidement été séduit. « Je trouvais l’idée originale. J’aimais bien cette idée de décloisonner certains milieux. Ne pas simplement se dire que les gens en prison n’auront pas ou peu d’intérêt pour les sciences ». L’association lui propose alors de réaliser un atelier auprès des détenus sur un sujet scientifique de son choix.

Ingénieur formé à l’école centrale de Lyon, il décide de s’orienter en thèse dans le domaine de l’électronique. « C’est un peu en opposition avec ce que j’ai fait jusqu’à maintenant » explique-t-il avec amusement. « J’ai une formation très généraliste, ce qui permet d’avoir une vision globale des choses. En thèse je suis plutôt dans l’approfondissement d’un sujet très précis ». Spécialisé dans la conception de cellules logiques économes en énergie, il décide pour son animation de laisser de côté ces recherches. Il parlera avec les détenus d’un objet électronique que tout le monde connaît : le smartphone.

La face cachée des smartphones

Comment fonctionne un smartphone ? Comment sont-ils fabriqués ? Avec quel impact ? Arnaud Poittevin veut aborder avec son public ce qui se cache derrière ces écrans noirs. Il présente l’architecture d’un smartphone à partir d’un parallèle avec le corps humain. Par exemple, le processeur ou microcontrôleur est associé au cerveau, orchestrant le transfert de données vers les différents organes (le micro, la caméra, l’écran tactile…) L’objectif : « démystifier le domaine de l’électronique en se ramenant à des blocs dont la structure reste assez simple » explique-t-il.

Deuxième sujet : l’impact écologique « trop peu visible » des smartphones. Il introduit les « cartes de ressources » (source map en anglais), pointant notamment la question des terres rares. Le doctorant perçoit un réel intérêt du public. « Ils avaient des réflexions très intéressantes, et posaient beaucoup de questions. Pour certains les liens entre environnement, questions géopolitiques et la technologie n’étaient pas évident. Mais ils ont conscience des problèmes qui se posent dans le monde. Ces gens ne restent pas enfermés dans leur bulle » affirme-t-il.

Pendant son atelier, pas de micro-électronique ou d’expérience. Contraint par le lieu, Arnaud Poittevin anime les sessions à l’aide de simples supports papiers imprimés. En effet, l’administration pénitencière ne l’autorise pas à présenter un téléphone démontable aux détenus. Il s’adapte alors en laissant une place prépondérante à l’échange et la discussion. « Finalement, je pense que c’était le bon choix. Plutôt que de se lancer dans des expériences ou des démonstrations dans un atelier 30 minutes, nous avons eu le temps de débattre ensemble ».

Lire la suite »Décloisonner les sciences en milieu carcéral